現在は、猫の完全室内飼育が推奨されています。

猫を外に出さずに、家の中だけで飼うことが当たり前になってきています。

譲渡活動をしていると 「猫の脱走」 が起こる可能性があります。

自分が逃してしまう、又はトライアル中や譲渡した猫が脱走してしまうこともあります。

自宅付近で保護した猫が万が一脱走したとしても、元々いた場所なので生きていけます。

しかし自宅から離れた場所で保護した猫が、自宅から逃げてしまった場合は、エサを食べる場所を探すことすら困難です。

絶対に逃げないように、しっかりと脱走対策をする必要があります。

今回は、猫が脱走しないようにする対策について説明します。

猫の脱走パターンを学ぶ

猫が逃げやすいパターンがあります。

パターンを知っておくことで、逃げる可能性を知ることができます。

ご自宅の条件と照らし合わせて、逃げやすい原因がないか確認して下さい。

猫の脱走パターン

- 猫が来た直後にケージを使っていなかった

- 網戸にしていたけど猫が開けて逃げた

- お年寄りや子供がドアや窓を開けたままにした

- 滑り出し窓から逃げられた

- 換気小窓から逃げられた

- 二重扉を施錠し忘れた

猫が来た直後にケージを使っていなかった

猫が自宅に来た直後は、大きめのケージに入れておいた方が安全です。

猫は今までと環境が変わったことによって、ビクビクしています。

スキがあれば、この場から逃げ出したいと考えています。

猫を保護した直後や、トライアル開始直後は、必ずケージに入れるようにして下さい。

網戸にしていたけど猫が開けて逃げた

猫は前足を器用に使うことができます。

猫によっては、ドアのドアノブを回転させて開けることができます。

前足でぶら下がってドアノブを回転させながら、後足で壁を蹴ってドアを開けます。

これを見たときはサーカスか!と思います。(笑)

一般家庭でよく設置されているのは引き違い窓です。

横にスライドさせる窓です。

前足が器用な猫にとって、網戸を横にスライドさせるのは難しいことではありません。

また、網戸の網に穴を開けて逃げたケースもあります。

前足でカリカリして、頭が通る大きさにしてから逃げたと思われます。

網戸してあるから大丈夫と考えない方が安全です。

網戸が開かなくなるグッズや、ワイヤーネットで二重扉にすると、脱走を防止できます。

具体的な方法は後述します。

お年寄りや子供がドアや窓を開けたままにした

お年寄りや子供は認知機能が低いことがあります。

認知機能とは、ものごとを正しく理解して適切に実行するための機能のことです。

ドアを開けたままにしてしまったり、鍵をかけ忘れてしまったり、二重扉を閉め忘れたりするかもしれません。

認知機能が低いと、猫が逃げたことに気づかないこともあります。

お留守番がお年寄りや子供だけになってしまう時間帯がある場合は、二重扉や脱走対策も効果がなくなる可能性があります。

そういった時間帯は、猫をケージに入れておくと安心です。

滑り出し窓から逃げられた

新しい住居には、スタイリッシュな滑り出し窓が設置されていることがあります。

このタイプは網戸がない場合もあり、猫が逃げやすい窓です。

普通は子供が通れるほど窓は開きませんが、10センチほどしか開かなくても、猫が逃げてしまうことがあります。

このタイプの窓にはワイヤーネットなどを設置して、脱走対策をする必要があります。

換気小窓から逃げられた

こちらは換気小窓といって、大きな窓を開けなくても、ちょうど良く換気するための窓です。

人が通ることは難しいため、防犯をしながら換気ができます。

しかし、猫は余裕で通れます。

目線より高い位置にあるため、施錠を忘れがちです。

上部まで脱走対策をするか、換気小窓は開けない方が安全です。

二重扉を施錠し忘れた

玄関に二重扉を設置して、ドアを開放して換気することもあると思います。

二重扉も施錠をし忘れると意味がありません。

人間ですから、ミスが起こります。

二重扉は施錠し忘れることがあります。

二重扉をしていても、玄関を開放するときは猫をケージに入れる方が安全です。

玄関と窓の脱走対策

当たり前のことですが、家の中と外を行き来できる隙間から、猫は逃げます。

つまり玄関と窓です。

猫が逃げるときは、本当に静かにいなくなります。

あれ?いない・・・。

少しだけ窓開いている!

脱走対策は人によって個性があります。

費用をかけられる人は業者にお願いしますし、DIYで上手に安価に仕上げる人もいます。

自分やご自宅に合った脱走対策をすればいいと思います。

対策の参考になるように、たくさんの写真をご紹介します。

猫が逃げるルート

- 玄関

- 窓

玄関の脱走対策

玄関はドアが大きく開くため、一番脱走しやすい場所です。

また、ドアが外側に開くため、帰宅時などに玄関で待っていた猫が出やすい構造です。

猫が脱走しないためには、玄関に入らないように対策する必要があります。

猫がいる空間に仕切りがなければ、玄関前に写真のような柵を設置して、二重扉になるようにします。

できれば、天井までの高さの柵があると確実です。

写真のような既製品をネット通販で購入できます。

100円ショップのグッズなどを組み合わせても、脱走対策はできます。

ご自宅の形状に合わせた脱走対策をして下さい。

ホームセンターでも買えるラティスを使っています。

アクティブな猫は飛び越えるかも。

既製品の扉と、その上部を塞ぐためにワイヤーネットが使われています。

ジャンプ力がある猫にも対応しています。

業者による施工だと思います。

ドアの開閉がしやすく、風通しも良さそうです。

2×4の組み合わせで作られています。

扉の下には滑車もあり、開け閉めしやすいように工夫されています。

ホームセンターでも買える養生ボードに折り目をつけて使っています。

一番安価で取り付けも簡単ですが、猫に倒される可能性があります。

この対脱走策だけでは不十分です。

ドアノブも設置されていて、開け閉めしやすそうです。

扉上部もメッシュで対策されています。

養生ボードと既製品の扉を使って三重扉になっています。

既製品単独の使用例です。

突っ張り棒で立っているので、あまり物を掛けすぎると扉ごと倒れる危険があります。

窓の脱走対策

窓も猫が逃げやすい場所です。

換気のために、網戸をして窓を開けることはあると思います。

しかし、網戸をしていても、猫が手で開けてしまうことがあります。

猫はかなり狭い隙間でも通ることができます。

これくらいなら大丈夫と思っていた窓の隙間から、脱走してしまうことがあります。

写真は100円ショップで購入した、突っ張り棒、結束バンド、ワイヤーネット、ワイヤーネットジョイントを組み合わせて窓に脱走対策を施した例です。

窓にも100円ショップのグッズは有効です。

窓の形に合わせて作りましょう。

100円ショップで買えるワイヤーネットを組み合わせています。

ワイヤーネット同士を連結するグッズも買えます。

突っ張り棒、ワイヤーネット、ワイヤーネットジョイント、結束バンドを使っています。

窓全体をカバーしながら、窓の鍵に手が届くように隙間を開けています。

DIYだとしたらスゴすぎるレベルです。

よく見ると柵だけではなく、網も設置されています。

扉の下には滑車があり、開け閉めしやすくなっています。

100円ショップで買える突っ張り棒をたくさん使っています。

1本の突っ張る力はそれほど強くありません。

猫が本気でパンチしたら、棒が倒れる可能性はあります。

脱走対策グッズを過信しない

しっかりと脱走対策をしても完全に安心とは言えません。

猫はかなり小さな隙間でも、通り抜けることができます。

「猫は液体」と表現されるほど柔軟で、顔より少し大きい隙間があれば通ります。

また、前足を器用に使って、隙間を作ったり対策グッズを壊すかもしれません。

対策グッズを過信しすぎず、脱走しそうなポイントをいつも点検するように心がけて下さい。

迷子札とマイクロチップ

万が一脱走してしまうことを考えて、備えも必要です。

猫に飼い主の情報をつけておけば、猫を保護した人から連絡をもらえる可能性があります。

迷子札とマイクロチップは装着しておくと安心です。

迷子札

首輪に迷子札があれば、猫を保護した人から連絡が来る可能性があります。

小さなタグや首輪に直接書き込む必要があるため、名前と電話番号など最低限の情報を書き込みましょう。

ネットで検索すると、迷子札をオーダーメイドすることもできます。

下の写真のように、簡単には文字が消えないものは安心です。

しかし、迷子札が外れてしまう可能性はあるので、定期的に確認が必要です。

手書きした迷子札を長年装着していると、汚れて文字が読みにくくなります。

定期的に情報が読めるか確認しましょう。

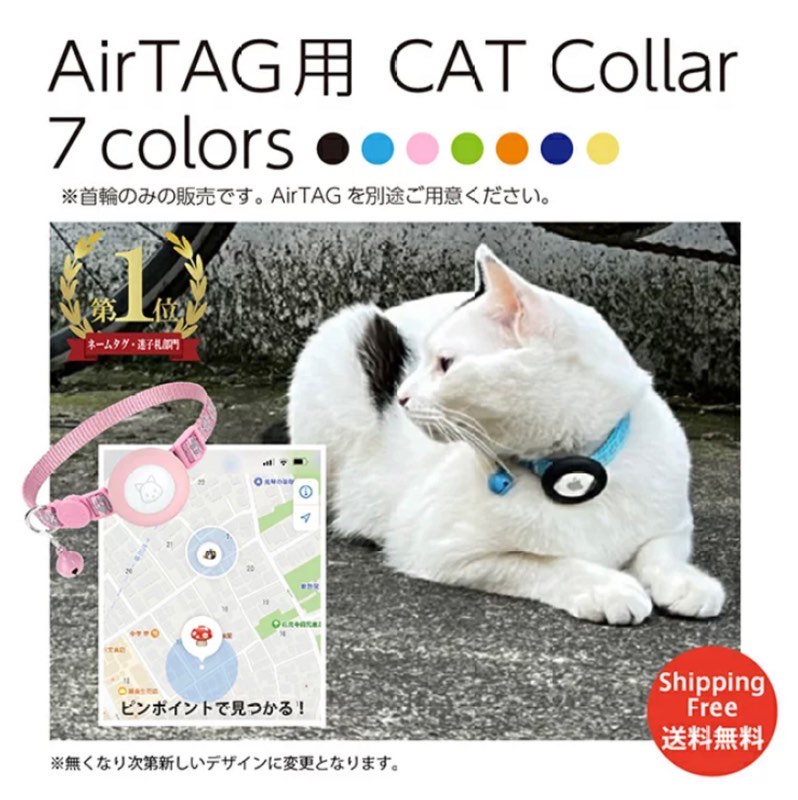

最近はGPS機能付き迷子札も

最近はGPS機能付きの迷子札もあります。

アップル製のAirTagを猫の首輪に付ける場合もあるようです。

AirTagはGPSの精度も高いので安心ですね。

少し高価なのが難点です。

マイクロチップ

マイクロチップが装着されていれば、警察や保健所で飼い主の情報を確認することができます。

動物病院でもマイクロチップの有無を確認することはできますが、飼い主の情報まで確認できないことがあります。

動物病院によっては費用がかかることもあるので、事前に確認しましょう。

現在、マイクロチップ装着は義務化されています。

しかし、動物にマイクロチップを装着していても、登録してない場合が多いです。

登録していなければマイクロチップは意味がありません。

動物病院で装着したら、なるべく早く登録するようにしましょう。

まとめ

猫にとって外の世界は過酷です。

しかし、猫はいつでも脱走を狙っています。

数日脱走してボロボロになって帰ってくることもあります。

帰ってこないこともあります。

脱走をさせないことが、安全な猫の飼育の第一歩です。

この記事が参考になれば幸いです。